Histoire-Géographie > Histoire - Les Guerres Mondiales et leurs Conséquences > L'Entre-deux-guerres et les Crises > La montée des totalitarismes (fascisme, nazisme, stalinisme)

La Montée des Totalitarismes : Fascisme, Nazisme, Stalinisme

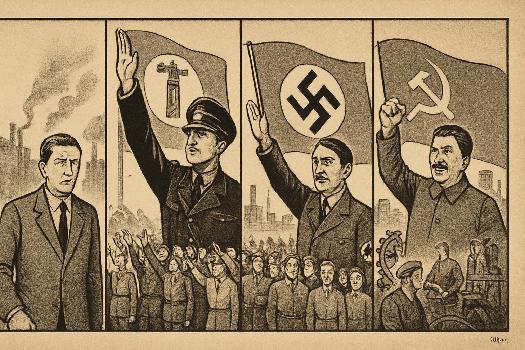

Analyse approfondie de la montée des totalitarismes en Europe pendant l'Entre-deux-guerres, avec un focus sur le fascisme italien, le nazisme allemand et le stalinisme soviétique.

Introduction : Le contexte de l'Entre-deux-guerres

L'Entre-deux-guerres (1919-1939) est une période de profonds bouleversements en Europe. La Première Guerre mondiale a laissé des sociétés traumatisées, économiquement ruinées et politiquement instables. Le Traité de Versailles, censé garantir la paix, sème en réalité les graines de futurs conflits, notamment en raison du sentiment d'humiliation ressenti par l'Allemagne. Ces facteurs, combinés à la crise économique de 1929, créent un terrain fertile pour l'émergence d'idéologies extrêmes promettant ordre et prospérité.

La démocratie libérale, fragilisée par la guerre et la crise, peine à répondre aux aspirations des populations. Les partis traditionnels sont discrédités et des mouvements révolutionnaires, comme le communisme, gagnent en popularité. Dans ce contexte de crise générale, les totalitarismes apparaissent comme des solutions radicales et séduisantes pour certains.

Le Fascisme Italien

Le fascisme italien, mené par Benito Mussolini, prend le pouvoir en 1922. Il se fonde sur plusieurs piliers :

- Le nationalisme exacerbé : Le fascisme prône la grandeur de la nation italienne et la restauration de sa gloire passée (l'Empire romain).

- Le culte du chef : Mussolini, surnommé le Duce (le Guide), est présenté comme un sauveur et un homme providentiel.

- Le corporatisme : Ce système économique vise à remplacer la lutte des classes par une collaboration entre employeurs et employés, sous le contrôle de l'État.

- L'antiparlementarisme et l'antilibéralisme : Le fascisme rejette la démocratie et les libertés individuelles, considérées comme des obstacles à l'unité et à l'efficacité de la nation.

- La violence et la militarisation : La violence est glorifiée et utilisée pour intimider les opposants. La jeunesse est embrigadée dans des organisations paramilitaires.

Mussolini met en place un régime autoritaire qui contrôle tous les aspects de la vie politique, économique et sociale. La propagande est omniprésente et l'opposition est réprimée.

Le Nazisme Allemand

Le nazisme allemand, dirigé par Adolf Hitler, prend le pouvoir en 1933. Il partage de nombreux points communs avec le fascisme, mais se distingue par son idéologie raciste et antisémite :

- Le racisme et l'antisémitisme : Le nazisme postule l'existence d'une hiérarchie des races, plaçant la race aryenne au sommet et les Juifs au bas de l'échelle. L'antisémitisme est au cœur de l'idéologie nazie et conduit à la persécution et à l'extermination des Juifs.

- Le nationalisme expansionniste : Hitler revendique un « espace vital » (Lebensraum) pour le peuple allemand, justifiant ainsi une politique d'expansion territoriale en Europe de l'Est.

- Le culte du chef : Hitler, surnommé le Führer (le Guide), est considéré comme un être supérieur et infaillible.

- Le rejet de la démocratie et du communisme : Le nazisme est farouchement opposé à la démocratie libérale et au communisme, qu'il considère comme des complots juifs visant à détruire la nation allemande.

Le régime nazi met en place un État totalitaire qui contrôle la population par la propagande, la terreur et la répression. Les libertés individuelles sont supprimées et les opposants sont persécutés. La politique raciale du nazisme conduit à l'Holocauste, le génocide des Juifs d'Europe.

Le Stalinisme Soviétique

Le stalinisme, du nom de Joseph Staline, succède au léninisme en Union Soviétique à partir des années 1920. Il se caractérise par :

- La collectivisation forcée : Les terres agricoles sont confisquées aux paysans et regroupées dans des exploitations collectives (kolkhozes et sovkhozes). Cette politique conduit à une famine massive (l'Holodomor en Ukraine).

- La planification économique centralisée : L'État contrôle tous les aspects de l'économie et fixe des objectifs de production ambitieux (les plans quinquennaux).

- Le culte de la personnalité : Staline est divinisé et présenté comme le successeur légitime de Lénine et le guide infaillible du peuple soviétique.

- La terreur de masse : Le régime stalinien élimine tous les opposants réels ou supposés par le biais de purges, de procès truqués et de déportations dans les camps du Goulag.

Le stalinisme transforme l'Union Soviétique en un État totalitaire où la liberté d'expression est supprimée et la population est soumise à une surveillance constante.

Les points communs et les différences

Malgré leurs différences, le fascisme, le nazisme et le stalinisme partagent plusieurs caractéristiques communes :

- Le culte du chef : Dans les trois régimes, le chef est présenté comme un être exceptionnel et infaillible.

- La négation de la démocratie et des libertés individuelles : Les trois régimes rejettent la démocratie libérale et suppriment les libertés individuelles.

- L'utilisation de la propagande et de la terreur : Les trois régimes utilisent la propagande pour manipuler l'opinion publique et la terreur pour éliminer l'opposition.

- La volonté de contrôler tous les aspects de la vie sociale : Les trois régimes cherchent à contrôler la vie politique, économique, sociale et culturelle de la population.

Cependant, des différences importantes existent également :

- L'idéologie : Le fascisme est avant tout un nationalisme exacerbé, tandis que le nazisme est fondé sur le racisme et l'antisémitisme. Le stalinisme se réclame du communisme, mais s'en éloigne par son caractère autoritaire et répressif.

- La politique économique : Le fascisme prône le corporatisme, tandis que le stalinisme met en place une planification économique centralisée.

Conclusion

La montée des totalitarismes dans l'Entre-deux-guerres est une conséquence de la crise économique, sociale et politique qui frappe l'Europe après la Première Guerre mondiale. Le fascisme, le nazisme et le stalinisme, bien que différents dans leur idéologie et leurs pratiques, partagent des caractéristiques communes qui en font des régimes totalitaires. Leur expansion et leur agressivité ont conduit à la Seconde Guerre mondiale, un conflit encore plus dévastateur que le premier.

Ce qu'il faut retenir

- L'Entre-deux-guerres : Période d'instabilité politique, économique et sociale après la Première Guerre mondiale.

- Le fascisme : Nationalisme exacerbé, culte du chef, corporatisme, rejet de la démocratie, violence.

- Le nazisme : Racisme et antisémitisme, nationalisme expansionniste, culte du chef, rejet de la démocratie et du communisme.

- Le stalinisme : Collectivisation forcée, planification économique centralisée, culte de la personnalité, terreur de masse.

- Points communs des totalitarismes : Culte du chef, négation de la démocratie, propagande et terreur, contrôle de la société.

FAQ

-

Qu'est-ce qui a rendu possible la montée des totalitarismes en Europe dans l'entre-deux-guerres ?

La Première Guerre mondiale a laissé des sociétés traumatisées et fragilisées. La crise économique de 1929 a exacerbé les tensions sociales et politiques. Les démocraties libérales semblaient incapables de résoudre les problèmes et les idéologies extrêmes ont offert des solutions radicales. -

Quelles sont les principales différences entre le fascisme, le nazisme et le stalinisme ?

Bien qu'ils partagent des caractéristiques communes, le fascisme est avant tout un nationalisme exacerbé, le nazisme est fondé sur le racisme et l'antisémitisme, et le stalinisme se réclame du communisme, mais s'en éloigne par son caractère autoritaire. -

Quel est l'impact des totalitarismes sur la Seconde Guerre mondiale ?

L'expansionnisme nazi et l'agressivité des régimes totalitaires ont contribué au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, un conflit encore plus dévastateur que la Première Guerre mondiale.